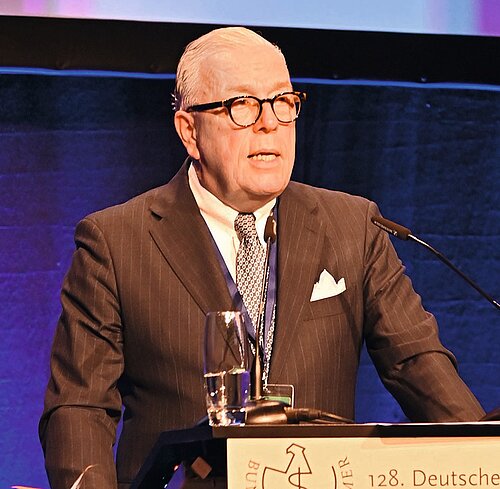

Nachdenkliche Worte bestimmten den Auftakt des Deutschen Ärztetages in Mainz. Die Welt befinde sich in einer schlechten Verfassung, stellte Dr. med. Günther Matheis, Präsident der gastgebenden Landesärztekammer Rheinland-Pfalz in seiner Begrüßung in der Rheingoldhalle fest. Die gewohnte Stabilität gehe verloren, neue Machtblöcke formierten sich. Mit Sorge beobachte die Ärzteschaft, dass die Grundwerte der Demokratie teilweise in Frage gestellt würden. „Für uns Ärztinnen und Ärzte sind diese Grundprinzipien nicht verhandelbar“, machte Matheis unter dem Applaus der Delegierten mit Standing Ovations deutlich.

Auch von der Rede des Bundesärztekammerpräsidenten Dr. med. Klaus Reinhardt und einer Resolution des Deutschen Ärztetages gingen starke Signale für die Demokratie aus: Mit Blick auf das 75-jährige Jubiläum des Grundgesetzes am 23. Mai 2024 warnte Reinhardt vor einer zunehmenden Polarisierung in der politischen Auseinandersetzung. Hass und Hetze, Diskriminierung und Ausgrenzung seien eine Gefahr für eine humane, tolerante und pluralistische Gesellschaft.

Resolution für Demokratie

Das Grundgesetz sei grundlegend für die ärztliche Berufsausübung: „Die Freiheitsrechte, die Berufsausübungsfreiheit, der Gleichheitsgrundsatz, das Sozialstaatsprinzip, das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit – all diese Rechte bilden den Rahmen ärztlicher Arbeit“, erklärte Reinhardt in seiner Rede, für die er stürmischen Applaus und Standing Ovations erhielt. Mit der einstimmig verabschiedeten Resolution „Nie wieder ist jetzt!“ bezog der Deutsche Ärztetag eindeutig Stellung zu der zentralen Bedeutung von Demokratie, Pluralismus und Menschenrechten für die Ärzteschaft.

Gesundheitsgipfel gefordert

Im Fokus von Reinhardts Ausführungen stand die Gesundheitspolitik. Kämpferisch, wenn auch weniger scharf in Ton und Wortwahl als in der Vergangenheit, warf er der Politik vor, seit Jahren die Antwort auf die Frage schuldig zu bleiben, wie angesichts des demografischen Wandels eine gute Gesundheitsversorgung dauerhaft gesichert werden könne. Unverständlich sei, dass es einen Chemie- und Autogipfel im Kanzleramt gebe, aber keinen Gesundheitsgipfel. Die gesundheitlichen Herausforderungen einer Gesellschaft des langen Lebens seien zu komplex, als dass diese von nur einem Ministerium, dem Bundesgesundheitsministerium (BMG), bewältigt werden könnten, sagte Reinhardt in Mainz und forderte einen Gesundheitsgipfel im Bundeskanzleramt.

Zeit für Zuwendung

Nicht nur die Bevölkerung insgesamt werde älter, sondern auch die Menschen, die das Gesundheitssystem trügen. Diese offene Frage sei einer der Gründe für die große Unzufriedenheit von Ärztinnen und Ärzten aus Klinik und Praxis. „Sie wollen Zeit für Zuwendung statt Medizin im Minutentakt. Sie wollen in einem Gesundheitssystem arbeiten, das geprägt ist von menschlicher Wertschätzung und nicht von materieller Wertschöpfung“, betonte Reinhardt. Es gehe nicht darum, möglichst viel neues Geld in das Gesundheitssystem zu pumpen, sondern darum, den notwendigen Behandlungsbedarf auskömmlich zu finanzieren. Zugleich müsse es Ziel der Gesundheitsversorgung sein, die vorhandenen Ressourcen so effektiv, aufeinander abgestimmt und effizient einzusetzen, dass sie dem tatsächlichen Behandlungsbedarf der Patientinnen und Patienten gerecht werden“, unterstrich der Bundesärztekammerpräsident bezogen auf das Schwerpunktthema des 128. Deutschen Ärztetages.

Einbindung der Ärzteschaft

Nachdrücklich forderte Reinhardt Bundesgesundheitsminister Prof. Dr. med. Karl Lauterbach (SPD) dazu auf, bei seinen Reformvorhaben die Ärzteschaft und andere Gesundheitsberufe stärker und früher einzubinden. Die aktuelle Krankenhausreform biete dazu eine Gelegenheit. Man könne zwar richtige Ansätze der Reform erkennen und ihre großen Ziele teilen, so Reinhardt weiter. Allerdings bleibe bisher unklar, ob die selbst gesteckten Ziele von Qualitätsverbesserung, Entbürokratisierung und Sicherung der flächendeckenden Versorgung erreicht werden könnten. Auch die ärztliche Weiterbildung und Fragen der ärztlichen Personalausstattung würden nicht ausreichend berücksichtigt.

Den kürzlich vorgelegten Empfehlungen der Regierungskommission für die Krankenhausreform, das leistungsfähige und breit aufgestellte Netz von Facharztpraxen in Deutschland abzuschaffen, erteilte Reinhardt eine unmissverständliche Absage. Auch fordere die Ärzteschaft wirksame Maßnahmen gegen unnötige Bürokratie im Gesundheitswesen.

Nichts Neues zur GOÄ

Erneut appellierte Reinhardt an Lauterbach, endlich die Novelle der ärztlichen Gebührenordnung (GOÄ) anzugehen. Bundesärztekammer (BÄK) und der Verband der Privaten Krankenversicherung e. V. (PKV) hätten die Vorarbeit geleistet und gemeinsam ein modernes Leistungsverzeichnis vorgelegt. Reinhardts Aufforderung „Geben Sie das GOÄ-Startsignal jetzt“ kam Lauterbach zwar nicht nach, versprach jedoch immerhin eine wohlwollende Prüfung.

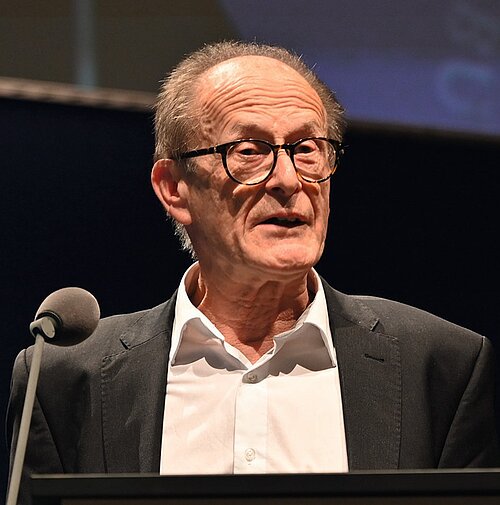

Lauterbach wirbt für Zusammenarbeit

Lauterbach sprach anschließend in seiner Rede von vielen alten und neuen Problemen im Gesundheitssektor, die in den vergangenen Jahren nicht konkret angegangen worden seien. Dabei gab er zu, nicht nur Probleme im Amt geerbt zu haben, sondern in deren Entstehung vor Jahren mitgewirkt zu haben. Diese Probleme seien nur lösbar, wenn man gemeinsam ins Gespräch komme, so Lauterbachs Angebot an die Ärzteschaft. „Wir können es uns gar nicht leisten, nicht miteinander zu reden“, so der Minister, der dafür mit viel Beifall bedacht wurde. Vor der Rheingoldhalle in Mainz hatten sich zum Auftakt Ärztinnen und Ärzte zu einer Demonstration versammelt, die die aktuelle Gesundheitspolitik scharf kritisierten. Laut Lauterbach schlugen allerdings die Veranstalter der Demo ein Gesprächsangebot aus.

Er wolle in seiner Rede nur sechs seiner insgesamt 15 Gesetzesvorhaben skizzieren. Die Krankenhausreform begründete er damit, dass vor allem kleinere Krankenhäuser unter finanziellen Zwängen litten und allgemein zu viel stationär in Deutschland behandelt werde. Deshalb müsse eine bessere Finanzierung her und auch die Ärztinnen und Ärzte müssten im Krankenhaus ein Personalbemessungstool haben. Mit einem „Gesundes-Herz-Gesetz“ wolle man die „niedrig hängenden Früchte“ durch Prävention ernten. Deutschland bleibe durch mangelhafte Prävention in vielen Bereichen hinter der Lebenserwartung in anderen vergleichbaren Ländern zurück, argumentierte Lauterbach. Das Gesundheitsversorgungsverstärkungsgesetz sei ein erster Schritt in Richtung Entbudgetierung und weg von der Quartalslogik für Hausärzte. Ob dies auch auf andere Ärztegruppen ausgeweitet werden könne, müsse man prüfen.

Beim Thema der Digitalisierung skizzierte der Minister eine elektronische Patientenakte, die automatisch von den Praxisverwaltungssystemen befüllt wird. Angeknüpft daran kündigte der Gesundheitsminister eigene Gesetzte zur Entbürokratisierung im Gesundheitswesen an. Bei den investorengetragenen MVZ argumentierte Lauterbach für strengere Regeln.

Paracelsus-Medaillen verliehen

Für sein besonderes Engagement als Arzt und für das gesundheitliche Gemeinwohl wurde Prof. Dr. med. Dr. med. habil. René Gottschalk mit der Paracelsus-Medaille, der höchsten Auszeichnung der deutschen Ärzteschaft, geehrt. Reinhardt würdigte Gottschalks Verdienste und bezeichnete ihn als ehemaligen „visionären Leiter des Frankfurter Gesundheitsamtes“ (HÄBL 06/2024). Neben Gottschalk wurden Dr. med. Astrid Bühren, ehemalige Präsidentin des Ärztinnenbundes, und Prof. Dr. sc. med. Dr. hc. Hans Lippert, ehemaliger Vorsitzender der Überwachungskommission Organspende der BÄK, mit der Paracelsus-Medaille ausgezeichnet.

Nachwuchsförderung

Die Unzufriedenheit der demonstrierenden Ärztinnen, Ärzte und Medizinischen Fachangestellten (MFA) vor der Halle spiegelte sich auch in den Debatten auf dem Deutschen Ärztetag wider. In einem einstimmig gefassten Beschluss forderten die Delegierten die Politik dazu auf, wichtige Reformen für ein gleichermaßen menschliches wie leistungsfähiges Gesundheitswesen umzusetzen. Schlüssel dafür seien motivierte Beschäftigte, denn das Gesundheitswesen werde von hoch motivierten Ärztinnen und Ärzten, MFA, Pflegefachkräften und vielen weiteren Gesundheitsfachberufen getragen. Auch müssten sich das Vertrauen und die Wertschätzung der Menschen in einer wertschätzenden Gesundheitspolitik ausdrücken.

Modernes Medizinstudium und attraktive Arbeitsbedingungen

Attraktive Arbeitsbedingungen, Zeit für Zuwendung statt Medizin im Minutentakt, Patientenorientierung statt Kommerzialisierung und echte Entlastung von unnötiger Bürokratie: Um auch künftig in ausreichender Zahl Fachkräfte für die Patientenversorgung im Gesundheitswesen gewinnen zu können, seien sowohl eine aktive ärztliche Nachwuchsförderung als auch die Schaffung guter beruflicher Rahmenbedingungen dringend erforderlich, erklärten die Delegierten und forderten Bund und Länder auf, die seit Jahren angekündigte, dringend benötigte Reform des Medizinstudiums endlich umzusetzen.

Die Babyboomer kommen ins Rentenalter, gleichzeitig geht es darum, auch in der Übergangsphase eines Generationenwechsels die Patientenversorgung zu gewährleisten: Angesichts der bevorstehenden Ruhestandswelle im ärztlichen Bereich appellierte der Deutsche Ärztetag daher an die Politik, gesetzliche, vor allem steuergesetzliche Regelungen zu schaffen, die es interessierten Ärztinnen und Ärzten im Ruhestandsalter ermöglichten, zumindest in Teilzeit weiterhin in der Patientenversorgung tätig zu sein.

Krankenhausreform notwendig, aber in anderer Form

Der Deutsche Ärztetag zeigte sich von der Notwendigkeit einer Krankenhausreform überzeugt, nicht jedoch in der Form des vom Bundesgesundheitsministerium erarbeiteten Gesetzesentwurfs. Dieser verfehle das selbst gesteckte Ziel der Entbürokratisierung und werde dem Anspruch einer grundlegenden Reform des DRG- Systems mit all seinen ökonomischen Fehlanreizen nicht gerecht. Ziele der von Bund und Ländern angestrebten Krankenhausreform müssten daher sowohl die Sicherung einer qualitativ hochwertigen und flächendeckenden Patientenversorgung als auch bessere Arbeitsbedingungen für alle in den Kliniken beschäftigten Berufsgruppen sein. Stattdessen greife der Gesetzentwurf mit kleinteiligen Vorgaben in die Verantwortung der Bundesländer für eine an den regionalen Erfordernissen ausgerichtete Krankenhaus- versorgung ein, „Bürokratieabbau statt -aufbau“ forderten die Delegierten in einem Beschluss.

Die angestrebte Leistungsgruppensystematik müsse sich eng an der ärztlichen Weiterbildungsordnung orientieren. Wenn weitere Versorgungsleistungen ambulant erbracht werden sollten, müssten flächendeckende und sektorenverbindende Weiterbildungsverbünde gefördert werden. Nachdrücklich unterstrich der Deutsche Ärztetag, dass ärztliche Weiterbildung sektorenverbindend in der Verantwortung der Landesärztekammern und der BÄK gestärkt und angemessen refinanziert werden müsse. Die Ärzteschaft wolle dazu beitragen, die Ressourcen besser zu nutzen, erklärte Bundesärztekammerpräsident Reinhardt.

Die Bundesregierung wurde aufgefordert, den vorliegenden Gesetzentwurf gemeinsam mit den Bundesländern und den Akteuren aus dem Gesundheitswesen grundlegend zu überarbeiten.

Personalbemessungssystem ÄPS-BÄK ist einsatzbereit

Der Bundesgesundheitsminister sei bei der Auftaktveranstaltung für den Mut gelobt worden, eine Krankenhausstrukturreform anzugehen, erklärte Dr. med. Susanne Johna, Vizepräsidentin der BÄK und Präsidiumsmitglied der Landesärztekammer Hessen (LÄKH). Der Entwurf sei allerdings eine Hülle. Er basiere auf keiner Bedarfsanalyse, keinem Personalschlüssel. „Wir können das jedoch ausrechnen“, sagte Johna und verwies auf das von der BÄK entwickelte Personalbemessungstool ÄPS-BÄK: Ein verbindliches Personalbemessungssystem für den ärztlichen Bereich sei Voraussetzung, um eine patienten- und aufgabengerechte ärztliche Personalausstattung im Rahmen der geplanten Vorhaltevergütung zu refinanzieren und qualifizierte Auswahlentscheidungen im Rahmen der Krankenhausplanung zu treffen. Sie wolle nochmals verstärken, was Johna gesagt habe, ergänzte Anne Kandler, Delegierte der LÄKH. „Es ist nicht unsere Sache als Ärztinnen und Ärzte, Personaluntergrenzen genannt zu bekommen. Ich hoffe, dass ÄPS-BÄK in das Gesetz aufgenommen wird.“

Lauterbach habe gesagt, dass das Bundesgesundheitsministerium das Tool übernehmen werde, wenn es funktioniere. „Wir zeigen heute, dass es funktioniert“, betonte Johna bei der Vorstellung des gemeinsam mit Prof. Dr. med. Henrik Herrmann, Präsident der Ärztekammer Schleswig-Holstein, entwickelten Tools fest. Nach ausführlichen Diskussionen forderten die Delegierten des Deutschen Ärztetages mit großer Mehrheit, das ÄPS-BÄK im Rahmen des Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetzes (KHVVG) gesetzlich zu verankern. Auch die Bundesländer wurden aufgefordert, den Einsatz von ÄPS-BÄK in ihren jeweiligen Landeskrankenhausgesetzen vorzugeben und die Verwendung von ÄPS-BÄK als Maßstab in ihren Landeskrankenhausplänen vorzusehen.

Ambulante Versorgung stärken

Der von dem Bundesgesundheitsministerium vorgesehene Anschluss der ambulanten Versorgung an die Krankenhäuser sei quantitativ und inhaltlich nicht zu schaffen, betonte Dr. med. Wolf Andreas Fach, Abgeordneter und Präsidiumsmitglied der LÄKH. Hier müsse die Ärzteschaft deutlicher Einspruch erheben. Es gehe um die Patientenversorgung, die dadurch gefährdet sei.

Eine Meinung, die von den anderen Abgeordneten mehrheitlich geteilt wurde. In einem zukunftsfähigen und resilienten Gesundheitssystem seien stabile Rahmenbedingungen für die vertragsärztliche Versorgung und deren nachhaltige Finanzierung grundlegend, erklärte der Deutsche Ärztetag. Daher müssten bei den geplanten Reformen im stationären Sektor immer auch die Erfordernisse des ambulanten Sektors berücksichtigt werden.

Dies gelte insbesondere im Hinblick auf die vorgesehene Förderung der Ambulantisierung von bisher stationär erbrachten Leistungen. Mehrheitlich stimmten sie gegen „jegliche Vorschläge“, stationäre Versorgungseinrichtungen für die hausärztliche Versorgung zu öffnen. Mit knapper Mehrheit sprachen sich die Vertreterinnen und Vertreter der deutschen Ärzteschaft außerdem gegen die Finanzierung eines Transformationsfonds aus den Mitteln des Gesundheitsfonds aus und forderten in weiteren Beschlüssen, dass die Weiterbildung bei der Krankenhausreform und Ambulantisierung bedacht werden müsse.

Zwar erkannte der Deutsche Ärztetag die Bemühungen der Bundesregierung an, die hausärztliche Versorgung zu stärken und die Tätigkeit als Hausärztin bzw. Hausarzt für die nachwachsende Ärztegeneration attraktiver zu gestalten. Es sei allerdings nicht sinnvoll, die durch jahrzehntelange Versäumnisse entstandenen Versorgungslücken nun durch Übertragung der hausärztlichen Versorgung auf sogenannte sektorenübergreifende Versorgungseinrichtungen schließen zu wollen. Dies berge die Gefahr, bestehende ambulante Strukturen noch weiter zu schwächen, betonten die Abgeordneten.

Facharztpraxennetz muss bleiben

Die Forderung der Regierungskommission „für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung“, das leistungsfähige und breit aufgestellte Netz von Facharztpraxen in Deutschland abzuschaffen, lehnte der Deutsche Ärztetag entschieden ab. Fachärztinnen und Fachärzte in den Kliniken und in den Praxen nähmen in unterschiedlicher Weise Aufgaben für ihre Patientinnen und Patienten wahr. Somit stellten die jeweiligen fachärztlichen Versorgungsebenen keine Doppelstrukturen dar, „sondern seien Ausweis und Garant einer qualitativ hochwertigen, bedarfsgerechten und patientenorientierten Gesundheitsversorgung“.

Entbudgetierung hausärztlicher und fachärztlicher Versorgung

Als sachgerecht bezeichneten die Delegierten dagegen die Entbudgetierung hausärztlicher Leistungen. Allerdings seien die vorgesehenen Neuregelungen keineswegs ausreichend. Daher forderte der Deutsche Ärztetag, dass der Entbudgetierung für den hausärztlichen Bereich entsprechende Schritte auch für die fachärztliche Versorgung folgen müssten. Das hierfür erforderliche Honorar sei zusätzlich zur Verfügung zu stellen. Außerdem müssten sowohl im hausärztlichen als auch im fachärztlichen Bereich die Rahmenbedingungen für MFA entscheidend verbessert werden.

Hausärzte als Gatekeeper

Zu den großen Herausforderungen des deutschen Gesundheitswesens zählen der steigende Versorgungsbedarf und die unstrukturierte Inanspruchnahme: Daher setzte sich der 128. Deutsche Ärztetag unter der Überschrift „Gesundheitsversorgung der Zukunft – mehr Koordination der Versorgung und bessere Orientierung für Patientinnen und Patienten“ – mit den Möglichkeiten einer Steuerung des Zugangs auseinander. Ohne diese könne das aktuelle Niveau der Patientenversorgung nicht gehalten werden, befand Dr. med. Wolfgang Müller aus dem BÄK-Vorstand.

Stefanie Minkley, Abgeordnete der LÄKH, bezeichnete die Thematik als eine „der größten Fragen, die uns im Gesundheitssystem in den nächsten Jahren beschäftigen“. Allerdings kritisierte sie Überlegungen, Hürden für den niedrigschwelligen Zugang aufzustellen. Wer bleibe dann zu Hause, fragte sie und gab die Antwort zu bedenken: Vor allem alte Menschen. Minkley machte zudem auf die Unterversorgung von Personengruppen wie Migranten, aber auch ungewollt Schwangeren aufmerksam. Der größte Teil dieser Frauen, die zu ihr kämen, benötige keine Beratung. Abbrüche dürften nicht unter Strafe stehen. Sie appellierte an die Abgeordneten: „Lassen Sie uns eine sachliche Diskussion über die Bedarfe unserer Patienten führen. Und lassen Sie uns die Frauen stärken!“

Mit großer Mehrheit wurde der Antrag des BÄK-Vorstands beschlossen, wonach Patienten künftig eine Arztpraxis für die primäre Inanspruchnahme ärztlicher Versorgung wählen könnten. Diese Praxis soll dann für alle gesundheitlichen Anliegen der Patienten die primärärztliche Versorgung und die Koordination der Weiterbehandlung bei Fachärzten sowie in weiteren Versorgungsbereichen übernehmen. Die primärärztliche Versorgung solle durch eine Hausärztin oder einen Hausarzt als Gatekeeper erfolgen.

Bessere Koordination der Sektoren

Auf dem kommenden Deutschen Ärztetag in Leipzig wollen die Abgeordneten über ein Konzept für eine „sozial ausgewogene Versorgungssteuerung“ diskutieren, das der Vorstand der BÄK erarbeiten soll. Obwohl die „verschiedenen Möglichkeiten der Eigenverantwortung der Patientinnen und Patienten“ dabei „zwingend“ zu berücksichtigen seien, lehnten die Delegierten eine ausschließlich finanzielle Beteiligung von Patienten ab. Sie sprachen sich vielmehr für eine verbesserte Koordination von ambulantem und stationärem Sektor, mehr Zeit für die eigentliche Arzttätigkeit und den Abbau von Bürokratie aus.

Überarbeitete (Muster-) Fortbildungsordnung

„Ärztekammern haben Recht und Pflicht, Fortbildung zu gestalten und zu regeln“, machte Dr. med. Gerald Quitterer, Vorstand der BÄK, in seinem Vortrag deutlich. Da sich in den vergangenen Jahren gezeigt habe, dass es einen dringenden Überarbeitungsbedarf der Fortbildungsordnung gibt, lege die BÄK eine Neufassung der (Muster-)Fortbildungsordnung (MFBO) vor. Die Fortbildung müsse an die Aus- und Weiterbildung anknüpfen. Unter anderem müsse die Höhe eines Sponsorings offengelegt werden; auch dürfe sich dieses nur auf eine spezielle Fortbildungsmaßnahme beziehen. Auch Dr. Günther Matheis, Vorstand der BÄK, hob in seinem Vortrag hervor, dass die bisher bestehenden Regeln dringend hätten angepasst werden müssen, insbesondere, was das Sponsoring betreffe. „Vieles, was wir seit Jahren dazu als Empfehlungen kommunizieren, hält gerichtlich nicht stand“, erläuterte er. Eines der Kernstücke der überarbeiteten MFBO sei daher ihre Gerichtsfestigkeit. Sponsoring müsse klar geregelt sein und verhindern, dass Sponsoren selbst zu Anbietern werden. „Auch müssen Fortbildungen die Unabhängigkeit der ärztlichen Entscheidungsfreiheit wahren“, fügte Matheis hinzu. Nach ausführlichen Debatten stimmte der Deutsche Ärztetag einer grundlegend überarbeiteten MFBO für Ärztinnen und Ärzte zu. Damit sollen künftig strengere Regelungen für das Sponsoring von Fortbildungsveranstaltung gelten und die Gebote von Neutralität, Transparenz und Unabhängigkeit als Anerkennungskriterien für ärztliche Fortbildungsveranstaltungen bei den Angeboten stärker berücksichtigt werden.

Dabei geht es aus Sicht der Abgeordneten nicht nur darum, dass die einzelnen Inhalte einer Fortbildungsveranstaltung frei von wirtschaftlichem Interesse seien. Vielmehr müsse aus Gründen des Patientenschutzes auch ausgeschlossen werden, dass Ärztinnen und Ärzte im Rahmen der Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen auf andere Weise dahingehend beeinflusst würden, dass sie die Behandlung von Patientinnen und Patienten nicht mehr allein an medizinischen Kriterien ausrichteten. Auch müsse in solchen Fortbildungen die vorhandene Evidenz, insbesondere die Nutzenbewertung durch Institute (z. B. das IQWiG) sowie durch Leitlinien (z. B. der AWMF) dargestellt werden. Nach ihrer Umsetzung durch die (Landes-)Ärztekammern sind die neuen Regeln verbindliches Recht.

Ärztliche Weiterbildung

Zur Weiterbildung referierten Prof. Dr. med. Henrik Herrmann und Dr. med. Johannes Albert Gehle, beide Mitglied des Vorstandes der BÄK. Der Vortrag und Vorstandsantrag teilten sich auf vier Themen auf: Änderung der (Muster-)Weiterbildungsordnung – Änderung der Zusatz-Weiterbildung (ZWB) Transplantationsmedizin, Sachstandsbericht eLogbuch, Weiterentwicklung der ärztlichen Weiterbildung sowie Sachstandsbericht aus der Arbeitsgruppe „Grundsatzfragen zur Finanzierung der ärztlichen Weiterbildung“.

Inhalt des Vorstandsantrages ZWB Transplantationsmedizin war die Aufnahme des Gebietes Anästhesiologie als weiteres zugangsberechtigtes Fach für den Erwerb der ZWB Transplantationsmedizin. Außerdem die bundesweite Vereinheitlichung, da bereits mehrere Ärztekammern die Anästhesiologie als weiteres zugangsberechtigtes Fach für die ZWB Transplantationsmedizin aufgenommen haben sowie die Umsetzung in der (Muster-)Weiterbildungsordnung 2018.

Beim eLogboch hätten sich die Nutzerzahlen von gut 23.000 im Juni 2022 auf über 71.000 im April 2024 erhöht, so Gehle. Dazu habe man das eLogbuch auch weiterentwickelt, sodass unter anderem nun auch Weiterbildungsgespräche abgebildet werden könnten. In Zukunft wolle man bspw. Drittanbieter einbinden, berichtete Hermann. Hierzu sei man bereits in Gesprächen mit mehreren Anbietern.

Da beim vergangenen Ärztetag der Beschluss gefasst wurde, die Weiterbildung zu evaluieren, stellte Gehle erste Ergebnisse einer bundesweiten Befragung der Weiterbildung vor. Insgesamt evaluieren aktuell 15 Ärztekammern die Weiterbildung. Über 60 % der Weiterzubildenden sind derzeit weiblich. Rund ein Viertel absolviert die Weiterbildung in Teilzeit. Im Jahr 2022 waren es nur 15 %. Rückläufig sei laut den Befragten die regelmäßige Bestätigung der geleisteten Weiterbildungsinhalte im Logbuch. Positiv beschieden die Befragten dagegen die Möglichkeit der Rotation in den Weiterbildungsstätten.

Bei der Weiterentwicklung der ärztlichen Weiterbildung sei der Ausgangspunkt der Überlegungen die Verschlankung der MWBO gewesen, Ausrichtung und Anpassung der Weiterbildungsqualifikationen an zukünftige An- und Herausforderungen sowie eine Vereinfachung der Verwaltungsprozesse in den Ärztekammern zugunsten der Kammermitglieder, so Hermann.

Hintergrund sei auch die sachgerechtere Abbildung und klarere Strukturierung der heterogenen ZWB. Der Abschnitt C solle in drei verschiedene Unterkategorien mit den Arbeitstiteln C1, C2 und C3 und Zuordnung der ZWB umstrukturiert werden.

„Wir haben erstmal nur sortiert“, sagte Gehle zum Abschluss über die Neustrukturierung von Abschnitt C , „dadurch entsteht aber für jeden in Verwaltung und Weiterzubildenden mehr Klarheit“. Auch solle geprüft werden, ob Weiterbildungszeiten gekürzt werden könnten, um diese an europäische Standards anzugleichen. Allerdings sei der vorliegende Vorstandsantrag zunächst nur ein Handlungsauftrag und noch kein Beschluss.

In der anschließenden Diskussion sagte Dr. med. Wolf Andreas Fach, Abgeordneter der LÄKH: „Die letzte Weiterbildungsordnung haben wir 2018 verabschiedet, jetzt bewegt sich nicht mehr viel. Wir müssen straffen und weiterentwickeln.“ Ein Antrag von Fach und Dr. med. H. Christian Piper (ebenfalls Abgeordneter der LÄKH), der den Vorstand und die Ständige Konferenz „Ärztliche Weiterbildung“ beauftragte, kurzfristig in Abstimmung mit den wissenschaftlichen Fachgesellschaften und Berufsverbänden Eckpunkte für die Fortentwicklung der Weiterbildungsordnung zu entwickeln, wurde mit großer Mehrheit angenommen.

Eine Diskussion um die Kürzung der Weiterbildungszeit endete damit, dass ein Antrag, der die Kürzung aus dem Vorstandsantrag streichen wollte, abgelehnt wurde. Positiv beschieden wurde dagegen die Anerkennung von Weiterbildung in Teilzeit.

Ein Antrag, der sich mit der verpflichtenden Einführung von Train-the-Trainer-Seminaren für alle Weiterbildungsbefugte spätestens ab 2025 befasste, wurde nach kontroverser Diskussion abgelehnt.

Schwangerschaftsabbrüche

Ein besonders kontrovers diskutiertes Thema folgte am letzten Tag des Ärztetages. Streitthema: Schwangerschaftsabbrüche. Ein Teil der Diskussion drehte sich auch um die Kostenübernahme von Verhütungsmitteln wie die Pille für die Frau. Befürworter dieses Antrages argumentierten, dass dadurch die Zahl der ungewollten Schwangerschaften reduziert werde und forderten die Politik auf, dass diese Mittel von den Krankenkassen übernommen werden. Kritiker stellten die Annahme der Reduzierung der Schwangerschaftsabbrüche in Frage. Der Antrag wurde schlussendlich angenommen.

Nach nur wenigen Wortmeldungen zu dem Themenkomplex verschob sich die Diskussion dahin, dass das Thema unter einem eigenen Tagesordnungspunkt ausführlicher auf dem kommenden Deutschen Ärztetag in Leipzig besprochen und beschlossen werden solle. Dr. med. Christiane Hidas, Abgeordnete der LÄKH, sagte: „Ich denke nicht, dass wir das Thema vertagen müssen, das Thema ist sehr aktuell und in der letzten Zeit hochgekocht und ich finde, wir sind verpflichtet dazu, uns damit zu befassen.“

Bei der Abstimmung erhielt ein Geschäftsordnungsantrag dann die Mehrheit, den Punkt auf den kommenden Ärztetag zu vertagen. Dann allerdings wurde die Diskussion wieder aufgenommen, nachdem ein Antrag auf zweite Lesung wiederum erfolgreich war. BÄK-Präsident Reinhardt brachte daraufhin den Konsensvorschlag ein, eine Diskussion zuzulassen und Anträge mit ausführlicherer Diskussion auf den nächsten Ärztetag zu verschieben.

In den folgenden Redebeiträgen sagte Stefanie Minkley aus Hessen zum Paragrafen 218: „Es gibt sicherlich einen mehrheitlichen Konsens darüber, dass es Frauen möglich sein muss, in der Frühschwangerschaft, unter bestimmten Voraussetzungen, einen Schwangerschaftsabbruch erhalten zu dürfen, dann muss es aber auch genug Kolleginnen und Kollegen geben, die diesen Eingriff durchführen und nicht noch gefährdet werden. Wenn eine Frau sich dafür entscheidet, dürfen weder die Patientinnen noch die Ärztinnen und Ärzte kriminalisiert werden!“

Dr. med. Lydia Berendes von der Ärztekammer Nordrhein entgegnete: Wir brauchen auch eine ethische und moralische Diskussion und ich möchte auch für das ungeborene Leben sprechen. Ich finde es wichtig, alle Facetten des Themas zu beleuchten; ich bin Mutter einer behinderten Tochter und wurde schon gefragt, wie ich es zulassen konnte, eine solche Tochter zu bekommen. Ich möchte nicht, dass solche Fragen vermehrt kommen, aber diese Fragen erscheinen vermehrt.“

Dr. Susanne Johna sagte, dass es natürlich eine ethische Diskussion sei, aber für die betroffenen Frauen auch eine soziale Komponente habe. Sie habe es tief betroffen gemacht, dass viele Frauen beispielsweise nicht genug Wohnraum finden, um ein weiteres Kind zu bekommen. „Ja, interessieren wir uns für das ungeborene Leben, aber bitte auch für das geborene Leben.“

Diverse Beschlüsse

Am letzten Sitzungstag fasste das Parlament der Deutschen Ärzteschaft außerdem zahlreiche Beschlüsse, von denen im Folgenden nur einige erwähnt werden können. So forderten die Delegierten u. a. entschiedenere Maßnahmen zur Sicherheit der Arzneimittelversorgung in Deutschland. Instrumente zur Preisregulierung auf nationaler Ebene wie beispielsweise Rabattverträge und Importquoten müssten sinnvoll angepasst werden. Zudem appellierten die Abgeordneten an die Politik, die Wirkstoffherstellung in Europa und insbesondere in Deutschland nachhaltig zu etablieren.

Bundesregierung und Deutscher Bundestag wurden dazu aufgefordert, die gesetzliche Regulierung von investorenbetriebenen Medizinischen Versorgungszentren (iMVZ) im Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz (GVSG) umzusetzen, um die Einflussnahme auf ärztliche Entscheidungen aus kommerziellen Gründen zu erschweren. Nachdrücklich forderten die Delegierten die Bundesregierung auf, endlich die im Koalitionsvertrag angekündigte Verschärfung der Regelungen für Marketing und Sponsoring von Alkohol, Tabak- und Nikotinprodukten umzusetzen.

Außerdem wurden die politisch Verantwortlichen aufgefordert, eine vollständige und hinreichende Finanzierung der ärztlichen Weiterbildung sicherzustellen. Öffentliche Träger und Arbeitgeber sollten ausländische Ärztinnen und Ärzte auf dem Weg zur Approbation mit geeigneten – insbesondere sprachlichen – Kursangeboten und auch nach bestandener Fachsprachenprüfung unterstützen, um das erreichte Sprachniveau sicherzustellen.

Nach Überzeugung des Deutschen Ärztetags gehört die gesetzliche Qualitätssicherung (QS) auf den Prüfstand. Die Abgeordneten mahnten an, dass die Qualitätssicherung evidenzbasiert erfolgen und sich am Nutzen für die Versorgung orientieren müsse.

Entschieden lehnten die Delegierten die im Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz (GVSG) vorgesehene Ausweitung der Einflussnahme von Landesbehörden auf die Zulassungsausschüsse von Ärzteschaft und Krankenkassen ab und forderten den Gesetzgeber auf, die Regelung im Sinne des Erhalts einer funktionalen Selbstverwaltung aus dem Gesetzesentwurf zu streichen. In einem weiteren Beschluss forderte das Ärzteparlament die Einbindung der Berufsverbände an den Entscheidungen des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA).

Katja Möhrle, Lukas Reus