Sonja Barth, Dr. Ulrich Zorn

Patientensicherheit ist eine Gemeinschaftsaufgabe – national und international. Aber was heißt Patientensicherheit konkret und wie lässt sie sich als weltweite Aufgabe bearbeiten? Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) liefert mit ihrem „Globalen Aktionsplan für Patientensicherheit 2021–2023 – Auf dem Weg zur Beseitigung vermeidbarer Schäden in der Gesundheitsversorgung“ mögliche Antworten [1–3].

Die WHO engagiert sich seit mehr als zwei Jahrzehnten für Patientensicherheit [4]. In den Anfangsjahren lag der Fokus darauf, den Bedarf und die Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. So hat die „World Alliance for Patient Safety“ (2004–2014) Empfehlungen zum Beispiel zur Etablierung von Fehlerberichtssystemen und zur Aus-, Weiter- und Fortbildung [5] formuliert und weltweite Kampagnen etwa zur Reduktion von behandlungsassoziierten Infektionen („Clean Care is Safer Care“) und zur Sicherheit im OP initiiert. Im Rahmen der „Save Surgery – Save Lives“ – Kampagne etwa wurde die WHO-OP-Checkliste erarbeitet, die sich international erfolgreich etabliert hat. In einer zweiten Phase (2015–2020) hat sich die WHO vor allem für die globale Vernetzung eingesetzt. Die Online-Plattform „WHO Global Patient Safety Network“ ermöglicht einen direkten Austausch zu den Aktivitäten im Bereich Patientensicherheit weltweit, der lebhaft geführt wird. Ebenso dient der im Jahr 2019 erstmalig ausgerufene WHO-Welttag Patientensicherheit am 17. September dazu, das Wissen zum Thema und zu den jeweils Aktiven öffentlichkeitswirksam zu fördern.

Patientensicherheit als Systemansatz

Seit rund 20 Jahren wird gefordert, dass Patientensicherheit als „Systemansatz“ verstanden werden muss. Gemeint ist damit, dass Fehlerprävention in der Medizin nicht nur auf einzelne Handelnde oder ausgewählte Maßnahmen wie die Einrichtung von Fehlerberichtssystemen, Schulungen oder den Einsatz von Checklisten angewiesen ist. Vielmehr kommt es darauf an, dass die konkreten Rahmenbedingungen der Versorgung, die personelle und finanzielle Ausstattung, Schwachstellen in den Abläufen und die Führungs- und Sicherheitskultur insgesamt in den Blick genommen werden [6].

Mit dem im Jahr 2021 aufgelegten Zehn-Jahres-Aktionsplan [2] wird dieser Anspruch verfolgt und ein Handlungsprogramm für die Länder weltweit entworfen. Die WHO löst sich dabei von der international bislang gebräuchlichen und pragmatischen Kurzfassung von Patientensicherheit als „Abwesenheit unerwünschter Ereignisse“ und definiert die Aufgabe umfassender:

„Patientensicherheit ist: ein Rahmen organisierter Aktivitäten, die Kulturen, Prozesse, Verfahren, Verhaltensweisen, Technologien und Umgebungen in der Gesundheitsversorgung schaffen, welche beständig und nachhaltig Risiken senken, das Auftreten vermeidbarer Schäden reduzieren, Fehler unwahrscheinlicher machen und die Auswirkungen von eintretenden Schäden verringern.“

Was komplex klingt, ist auch so gemeint: Anhand des Globalen Aktionsplans soll Patientensicherheit multi-dimensional bearbeitet werden. Hierzu schlägt die WHO sieben Ziele vor, die jeweils mit fünf sogenannten „spezifischen Strategien“ hinterlegt werden. So ergibt sich eine „7 x 5-Matrix“, also ein aus 35 Einzelstrategien bzw. Handlungsfeldern zusammengesetzter „Aktionsrahmen“, der in den knapp 200 WHO-Mitgliedsländern zur Anwendung kommen soll.

Wer?

Die WHO wendet sich dabei nicht nur an die Regierungen der Länder, sondern adressiert die zuständigen Akteure. Aktiv werden sollen

- die jeweils politisch Verantwortlichen,

- die Beteiligten in den Einrichtungen der Patientenversorgung,

- Verbände und Vereinigungen, Forschungsinstitute, Gesundheitswirtschaft und Medien sowie

- die WHO selbst.

Alle sollen ihre Beiträge zum gemeinsamen Ziel der Prävention von vermeidbaren Schäden für Patientinnen und Patienten leisten. Damit dies auch gelingt, werden für die Handlungsfelder zusätzlich auf die Akteure bezogene Maßnahmen vorgeschlagen.

Wie?

Der Aktionsrahmen wird durch sieben „Leitprinzipien“ flankiert, die für die Umsetzung der 35 „spezifischen Strategien“ prägend sind. Dazu gehören die Etablierung einer Sicherheitskultur, die Einbindung von Patientinnen und Patienten und ihren Erfahrungen, die Erhebung und Analyse von Daten zum Zweck des Lernens und schließlich der Transfer von Wissen und Erkenntnissen in die Versorgungspraxis, aber auch länder- und akteursübergreifend.

Zugleich erkennt die WHO an, dass zu ergreifende Maßnahmen stets an nationale und kontextspezifische Gegebenheiten angepasst werden müssen. Denn „one-size-fits-all“ ist weder in der täglichen Patientenbehandlung noch bezogen auf Maßnahmen der Patientensicherheit zielführend. Wie wichtig die Anpassung an die spezifischen Bedarfe vor Ort ist, hat beispielsweise der Erfolg der WHO-OP-Checkliste, die national, regional und lokal adaptiert zum Einsatz kommt („local tailoring“, vgl. [7]), anschaulich gezeigt.

Was?

Für ihren weltweiten Aktionsplan schlägt die WHO folgende Ziele vor, vgl. [2]:

- Fehlerprävention als Grundsatz und Geisteshaltung

- Aufbau von hochzuverlässigen Gesundheitssystemen und -organisationen

- Gewährleistung von Sicherheit aller klinischen Prozesse

- Einbindung von Patientinnen und Patienten

- Ausbildung, Qualifikation und Sicherheit der Professionen/des Gesundheitspersonals

- Forschung, Wissenstransfer und Information

- Kooperation, Synergie und Solidarität

Diese Ziele werden anhand „spezifischer Strategien“ konkretisiert.

- So wird etwa für Ziel 1, das sich auf die Beseitigung von vermeidbaren Schäden als Geisteshaltung und Grundsatzpolitik konzentriert, unter anderem vorgeschlagen, dass angemessene Mittel und eine optimale Personalausstattung sichergestellt werden sollen.

- Für Ziel 2, das den Aufbau von „Hochzuverlässigen Systemen“, also eine proaktive Fehlerpräventionsstrategie fordert, wird die regelmäßige Befassung mit der Sicherheitskultur und ihrer Bewertung als sinnvoll erachtet.

- Ziel 3 richtet sich auf die Gewährleistung der Sicherheit aller klinischen Prozesse. Neben anderem wird hier beispielsweise die Benennung von Patientensicherheitsbeauftragten als auch die „Einführung einheitlicher Übergabeverfahren in allen Einrichtungen des Gesundheitswesens“ benannt.

- Mit Ziel 6 soll für mehr Wissen und Knowhow für die Fehlerprävention gesorgt werden. Hierzu sollen unter anderem die Etablierung von Berichtssystemen und Patientensicherheitsindikatoren sowie die Systeme zur Überwachung der Patientensicherheit vorangetrieben werden.

Die wenigen hier ausgewählten Beispiele lassen erahnen, dass es der WHO nicht nur um die weltweite Aktivierung und Förderung von Maßnahmen zur Fehlerprävention geht, sondern auch darum, dass diese nachgewiesen werden können.

So wird einerseits der Prozess der globalen Umsetzung des Aktionsplans als ein Ineinandergreifen von unterschiedlichen Maßnahmen und Akteuren in einem sogenannten „Ökosystem“ veranschaulicht. Anderseits erläutert die WHO, wie sie sich die „Überwachung und Berichterstattung“ zum nationalen und internationalen Fortschritt im Bereich Patientensicherheit vorstellt.

Anhand von zehn „Basisindikatoren“ (vgl. Tab. 1) inklusive weiterer Indikatoren soll Auskunft dazu erteilt werden, wie viele Länder beispielsweise einen nationalen Aktionsplan Patientensicherheit etabliert haben, in wie vielen Ländern Never Events – also schwerwiegende, vermeidbare unerwünschte Ereignisse – erfasst werden, welcher Prozentsatz an Ländern sich Ziele in Bezug auf die Verringerung von behandlungsassoziierten Infektionen setzt und diese auch erreicht etc.

Tab. 1: WHO-Basisindikatoren zur Umsetzung des Globalen Aktionsplans Anzahl der Länder, die aktiv befasst sind mit: |

o → nationalen Aktionsplänen |

o → Never-Event-Erfassungssystemen |

o → der Verringerung von behandlungsassoziierten Infektionen |

o → der Verringerung von medikationsbedingten Schädigungen |

o → der Etablierung von Patientensicherheitsbeauftragten |

o → Patientensicherheit in den Curricula der Medizin/Gesundheitsberufen |

o → der Umsetzung der WHO Charta Health Worker Safety |

o → der Beteiligung von mindestens 60 % der nationalen Gesundheitseinrichtungen an Fehlerberichtssystemen |

o → einem jährlichen Patientensicherheitsbericht |

o → einem nationalen Patientensicherheitsnetzwerk |

Vgl. Übersicht Basisindikatoren, [8] WHO Report 2024, S. 317 |

Evaluation der WHO zu den weltweiten Aktivitäten

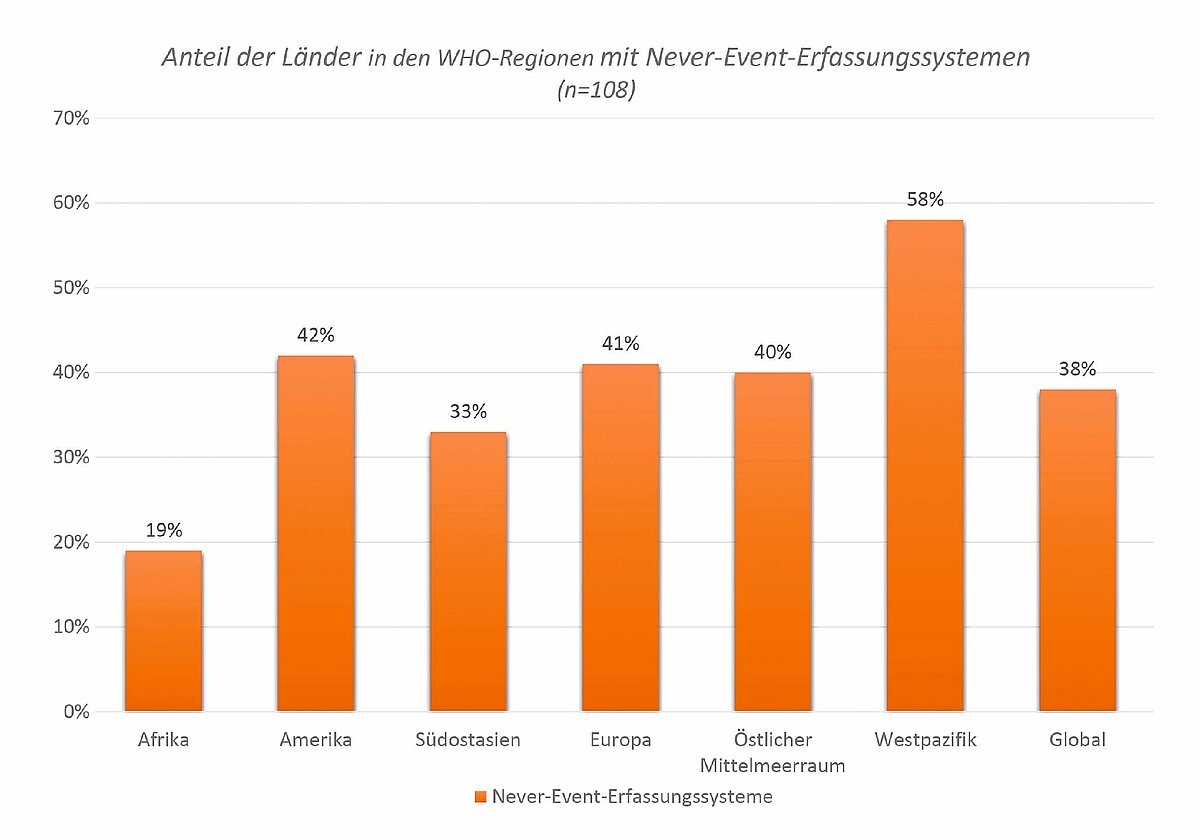

Geplant ist, dass die WHO ihre Mitgliedsländer im Rhythmus von zwei Jahren zur Umsetzung des Aktionsplans befragt. Ein erster Evaluationsbericht wurde jüngst vorgelegt. 108 der 194 WHO-Mitgliedsländer haben sich an dieser Evaluation beteiligt.

Der rund 350 Seiten umfassende Bericht gruppiert die Rückmeldungen entsprechend der WHO-Regionen Afrika, Gesamtamerika, Südostasien, Europa, Östlicher Mittelmeerraum und Westpazifik. Zudem wird nach Bruttonationaleinkommen (lower-, lower-middle, upper-middle- und high-income Countries) geclustert. Aus der europäischen Region haben bspw. 33 Länder an der Befragung teilgenommen, darunter auch Deutschland (Abb. 1).

Die WHO nimmt kein direktes „Länder-Ranking“ vor. Vielmehr werden einzelne nationale Aktivitäten exemplarisch genannt. So werden beispielsweise für Deutschland das Patientenrechtegesetz (2013) als auch die Berücksichtigung des Themas Patientensicherheit im Nationalen Kompetenzbasierten Lernzielkatalog Medizin (NKLM) erwähnt.

Der Bericht gibt damit sicherlich einen guten ersten Einblick zu den Aktivitäten weltweit. Dass das vielfältige Engagement der deutschen Ärzteschaft [9] in einer solchen Evaluation (noch) nicht angemessen abgebildet wird, ist allerdings bedauerlich. Es stellt sich insgesamt die Frage, wie aussagekräftig die Informationen de facto sein können.

Exemplarisch sei etwa auf die Thematik „Never Events“ hingewiesen. So berichtet die WHO, dass 38 % aller an der Befragung teilnehmenden Länder Never Events erfassen. Führend sei die Region Westpazifik. Hier existiert in 58 % der Länder der Region ein System zur Erfassung von Never Events. Demgegenüber erfassen in der Region Europa lediglich 41 % der Länder Never Events (vgl. Abb. 1).

Die Aussagekraft dieses „Rankings“ und Angabe von Prozentzahlen bezogen auf die Länder in den WHO-Regionen relativiert sich jedoch, wenn man zur Kenntnis nimmt, dass sich insgesamt 12 (von 28) Länder aus der Region Westpazifik, aber 33 (von 54) Länder aus der Region Europa an der Befragung beteiligt haben. Die – für Patientinnen/Patienten und Ärztinnen/Ärzte gleichermaßen – eigentlich relevante Frage, ob oder inwiefern die (reine) Erfassung von Never Events zur Prävention jeweils tatsächlich beiträgt, wird damit allerdings noch gar nicht tangiert.

Fazit

Die WHO verfolgt mit ihrem globalen Aktionsplan das Ziel, das Engagement für Patientensicherheit weltweit zu fördern. Das Vorhaben ist nicht nur deshalb anspruchsvoll, weil Patientensicherheit folgerichtig als Systemansatz verstanden und multi-strategische Maßnahmen vorgeschlagen werden, sondern vor allem auch, weil die ganze Vielfalt an Ländern weltweit mit ihren unterschiedlichen Gegebenheiten in der Gesundheitsversorgung adressiert wird.

Patientensicherheit ist eine (weltweite) Gemeinschaftsaufgabe, deren Operationalisierung stets in den nationalen Gesundheitssystemen zu verankern ist. Die Entscheidung, welche Prioritäten wann, warum und wie zielführend gesetzt werden und was konkret zu tun ist, kann sich deshalb nur aus dem jeweiligen nationalen Kontext heraus begründen und muss den Ländern und ihren Akteuren überlassen bleiben.

Der WHO-Katalog mit seinen Zielen, Strategien und Maßnahmenvorschlägen kann und soll hierzu entscheidende Impulse, nicht jedoch konkrete Vorgaben liefern. Initiativen, die nun technokratisch die Umsetzung der 35 „spezifischen Strategien“ der WHO auf nationaler Ebene fordern, sind insofern als wenig hilfreich einzuschätzen. Sie verkennen die Bedeutung des „local“ bzw. „national tailoring“ für die erfolgreiche Implementierung von Programmen und Maßnahmen. Auch die Frage, inwiefern ein Messen und Vergleichen auf internationaler Ebene sinnhaft, d. h. tatsächlich informativ sein kann, wäre noch zu klären.

Sonja Barth ist Referentin im Dezernat 3 – Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung und Patientensicherheit der Bundesärztekammer. Ihre Schwerpunktthemen sind Patientensicherheit, Peer Review in der Medizin und ärztliche Führungskompetenz. Sonja Barth befasst sich seit vielen Jahren mit diesen Themenkomplexen, die enge Bezüge zueinander aufweisen. Sie ist Diplom-Soziologin sowie als Integraler Business Coach und Coach für Transformationsprozesse in Organisationen ausgebildet.

Sonja Barth, Referentin Dezernat 3, E-Mail: sonja.barth@baek.de

Dr. rer. nat. Ulrich Zorn, MPH, Leiter Dezernat 3, E-Mail: ulrich.zorn@baek.de

beide: Dezernat 3 – Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung und Patientensicherheit der Bundesärztekammer

Die Literatur zum Artikel finden Sie hier.

Never Events

Der Begriff „Never Events“ wird für Ereignisse verwendet, die als verhinderbar und schwerwiegend im Kontext der Patientenversorgung gelten. Eine klare Definition gibt es bisher nicht. Verschiedene nationale und internationale Institutionen befassen sich jeweils mit Auflistungen solcher Ereignisse, die aber ebenfalls noch keinen einheitlichen Kriterien folgen. Die Akzeptanz solcher Listen ist deshalb unter den Akteuren im Gesundheitswesen heterogen. Hinzu kommt, dass die juristische Definition und Bedeutung dieses Begriffs noch ungeklärt ist [10, 11]. Siehe dazu auch eine Pressemitteilung der Landesärztekammer Hessen [12]. (red)

Globaler Aktionsplan für Patientensicherheit 2021–2030: Umsetzungsbeispiele aus Hessen

In Hessen setzen sich viele Institutionen seit einigen Jahren gemeinsam dafür ein, die Sicherheit für Patientinnen und Patienten weiter zu erhöhen:

- Hessisches Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege

- Landesärztekammer Hessen (LÄKH)

- Hessische Krankenhausgesellschaft

- Landesarbeitsgemeinschaft Qualitätssicherung Hessen

- Kassenärztliche Vereinigung Hessen (KVH)

- Akteure der direkten Patientenversorgung – wie z. B. das Universitätsklinikum Frankfurt am Main

Im Sinne der strategischen Ziele des globalen Aktionsplans werden einerseits festetablierte Aktivitäten weiterentwickelt, aber auch neue Projekte umgesetzt.

Insbesondere die Hessische Patientensicherheitsverordnung1 ist bundesweit bislang einmalig. Sie gewährleistet unter anderem den Einsatz von Patientensicherheitsbeauftragten in den hessischen Krankenhäusern und ein regelmäßiges Berichtswesen zur Erfassung und Evaluation der Aktivitäten für Patientensicherheit. Darauf aufbauend hat das Universitätsklinikum Frankfurt ein Netzwerk Patientensicherheit gegründet, in dem sich die Patientensicherheitsbeauftragten austauschen und voneinander lernen.2 Ziele des WHO-Aktionsplans finden sich hier wieder, wie u. a.:

- Maßnahmen zur Beseitigung vermeidbarer Schäden in der Gesundheitsversorgung

- Ausbildung, Qualifikation und Sicherheit des Gesundheitspersonals sowie

- Synergien finden, Partnerschaft und Solidarität.

Auch konkrete Projekte, wie beispielsweise das Berichts- und Lernsystem „CIRS im Rettungsdienst Hessen“3 sowie „Analyse der Prävalenz multiresistenter Erreger (MRE) in hessischen Krankenhäusern sowie Maßnahmen zur Reduktion vermeidbarer Infektionen durch MRE“4 folgen und unterstützen die Zielsetzungen des globalen Aktionsplans.

Um auch Patientinnen und Patienten sowie deren Angehörige in den Behandlungs- und Versorgungsprozess besser einbeziehen zu können – ebenfalls ein konkretes Ziel des Aktionsplans –, wurden Infomaterialien veröffentlicht, wie der Ratgeberflyer „Sicherheit für Patientinnen und Patienten in der ambulanten Versorgung“5, gemeinsam entwickelt von KVH, LÄKH und dem Netzwerk Patientensicherheit.

Silke Nahlinger, Stabsstelle Qualitätssicherung LÄKH

1 https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-PatSiVHErahmen

2 https://patientensicherheit-hessen.de/

3 https://intern.cirs.bayern/external_intrafox.app?P=eF8HZTBDCQ

4 https://www.lagqh.de/qsverfahren/landesverfahren/mre-projekt-hessen

5 https://www.laekh.de/fuer-aerztinnen-und-aerzte/qualitaetssicherung/patientensicherheit#c28055

Patientensicherheit: Fortbildung an der Akademie

Patientensicherheit und Qualitätssicherung sind im medizinischen Arbeitsalltag allgegenwärtig, und ihre Bedeutung wird noch weiter zunehmen. Die Live-Webinar-Fortbildungsreihe „Patientensicherheit und Qualitätssicherung“ greift Aktuelles und Wichtiges auf und macht fit für den medizinischen Arbeitsalltag – berufsgruppen- und sektorenübergreifend. (red)

| Patientensicherheit und Qualitätssicherung (Live-Webinar) | |

| Termin: | 24.09.2025 |

| Information und Anmeldung: | Christina Ittner, Fon: 06032 782-223, E-Mail: christina.ittner@laekh.de, Internet: https://www.laekh.de/ueber-uns/standort-bad-nauheim/akademie-fuer-aerztliche-fort-und-weiterbildung/veranstaltungsangebot/veranstaltung/Patientensicherheit |