E-Learning Lehrgang B gut implementiert – Ausbildung insgesamt muss attraktiver werden!

Im Hessischen Ärzteblatt 10/2021 haben wir versprochen, über die Ergebnisse der Implementierung eines selbstorganisierten, web-basierten E-Learning Kurses in die Überbetriebliche Ausbildung (ÜA) zu berichten. Zeitlich zwischen zwei Präsenzlehrgängen (A und C) im ersten und dritten Ausbildungsjahr gelegen, soll in Lehrgang B neben der Wiederholung und Vertiefung der praktischen Anleitung auch ein Lernverhalten eingeübt werden, das in der Zukunft des lebenslangen Lernens eine wichtige Rolle spielen wird. Zudem bleiben die Lerninhalte zur Prüfungsvorbereitung freigeschaltet.

Die Lerninhalte werden multimodal dargeboten. Beispielsweise werden in so genannten Legefilmen praxisbezogene Inhalte kurz und prägnant rekapituliert und in anschließenden Wissenstests überprüft. Neben obligatorischen Inhalten gibt es freiwillige Aufgaben. Der gesamte Kurs wird durch die Mitarbeiterinnen der Carl-Oelemann-Schule (COS) tutoriell begleitet.

Nachdem 2021/2022 die komplexe Neukonzeption der gesamten ÜA umgesetzt wurde, erfolgte 2023 durch alle drei Lehrgangsphasen die Evaluation der Kurse. Dabei wurden neben der Befragung der Auszubildenden (Rücklaufquote 97 %) Rückmeldungen aus Praxen, Berufsschulen und seitens der Beratungslehrerinnen und -lehrer durch den Ausschuss ÜA ausgewertet.

Beurteilung ÜA insgesamt

Nach wie vor beurteilen die Auszubildenden die ÜA positiv. Rund zwei Drittel vergaben die Schulnoten 1 oder 2, ein weiteres Drittel war mit der Ausbildung zufrieden (Note 3). Bei der Einzelbefragung zur Gestaltung des Unterrichts und der Verwertbarkeit der Ausbildungsinhalte in der Praxis finden sich über alle drei Lernabschnitte hinweg Zustimmungsquoten von in der Regel über 80 %.

Der neue E-Learning-Lehrgang wird angenommen

In der anonymen Selbsteinschätzung gaben knapp 80 % der befragten Auszubildenden an, die gesamten Aufgaben des Lehrgangs B vollständig oder weitgehend vollständig bearbeitet zu haben. 16 % hatten sich auf die Mindestanforderung beschränkt. Uns interessierte insbesondere die Frage, ob die in Lehrgang A erworbenen Kenntnisse durch das E-Learning vertieft werden konnten. Dies wurde in 79,2 % der Fälle positiv beantwortet. Weniger deutlich fällt die Zustimmung aus bei der Frage nach der Möglichkeit der Vorbereitung des Lehrgangs C (65,1 % Zustimmung). Möglicherweise ist die Motivation, Dinge zu verstehen, denen man praktisch bereits begegnet ist, höher, als Inhalte zunächst theoretisch vorzubereiten. Erfreuliche 94,5 % der Befragten planen, die Freischaltung zu den Lerninhalten auch für die Prüfungsvorbereitung zu nutzen. Hier zeigt sich ein beabsichtigter Mehrwert der ÜA.

Überraschend hoch ist die Teilnahme an den zum Teil in sehr komplexer Sprache geschilderten freiwilligen Aufgaben. Hier war sogar eine Aufstockung der geplanten tutoriellen Betreuung erforderlich.

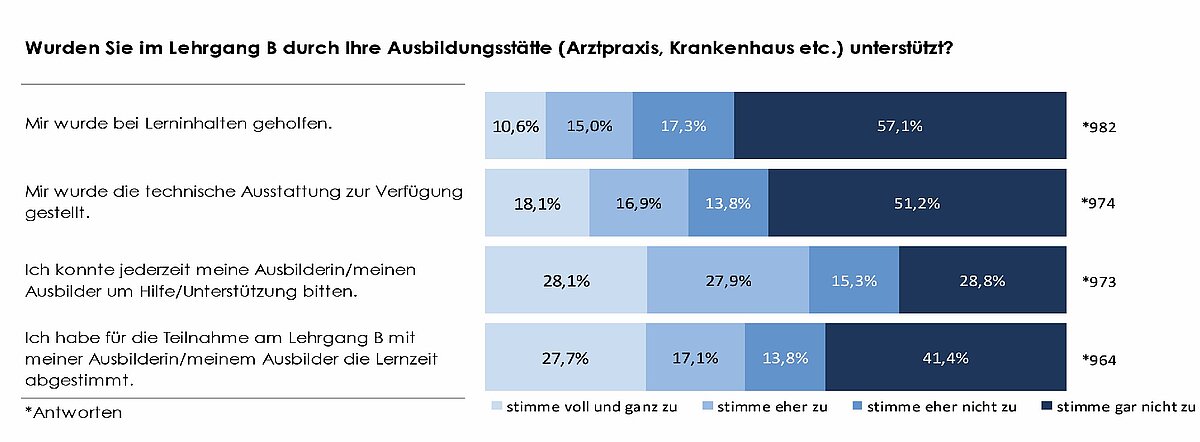

Weniger erfreulich fielen die Bewertungen der Unterstützung durch die Ausbildungsstätten aus. So berichten jeweils gut 50 % der Befragten, sie seien weder hinsichtlich der technischen Ausrüstung noch der Inhalte und zeitlichen Absprachen von ihren Arbeitgebern unterstützt worden.

Rückmeldungen aus Berufsschulen und Praxen unterschiedlich

Mündliche Rückmeldungen einer großen Berufsschule in Frankfurt besagen, dass nach anfänglichen Schwierigkeiten hinsichtlich der Zugänge und der Bedienung der Tools (ILIAS) der Ablauf nun reibungslos sei; die Auszubildenden seien angetan. Leider kämen aber auch hier deutliche Klagen über eine mangelnde Freistellung zur Erarbeitung der Lerninhalte durch einige Ausbildungsstätten.

Passend hierzu fielen spontane Rückmeldungen aus den Praxen insgesamt spärlich aus; vereinzelt wurde Bedauern über den Verlust einer weiteren Präsenzwoche geäußert. Diese wird auch von 43,4 % der Schülerinnen und Schüler gewünscht – hier allerdings zusätzlich zum jetzt bestehenden Angebot. Ein größerer Teil von gut 50 % ist mit Umfang und Dauer der ÜA zufrieden.

Fazit

Die Überbetriebliche Ausbildung erfreut sich bei den Beteiligten weiterhin großer Beliebtheit, die Bewertung der Lerninhalte und ihre Anwendbarkeit in der eigenen Berufspraxis sind ausgesprochen hoch.

Der neue E-Lernabschnitt B ist nun gut implementiert, akzeptiert und wird als zusätzliche Hilfe bei der Prüfungsvorbereitung geschätzt. Freiwillige Aufgaben werden erstaunlich gerne wahrgenommen; die Auszubildenden nutzen das Gesamtangebot nach eigenen, anonymen Angaben zum überwiegenden Teil vollständig. Ausbildungspraxen könnten das Modul besser für die Wissensvermittlung nutzen. Ein Teil der Ausbildungsstätten muss sich um die Einhaltung der Verpflichtungen aus dem Ausbildungsverhältnis bemühen. Eine sinnvolle Absolvierung des Kurses ist nur durch entsprechende Freistellung möglich. Der Lehrgang B umfasst 41 Unterrichtseinheiten (à 45 Minuten) über einen Zeitraum von 15 Wochen, die entweder während der Arbeitszeit in einem ruhigen Setting oder im Rahmen von Freistunden absolviert werden können. Auch der Zugang zu einem internetfähigen Arbeitsplatz ist Aufgabe der Ausbildungsstätten.

Wie geht es weiter mit der Ausbildung insgesamt?

Die Situation des Arbeitsmarktes sowohl hinsichtlich der zur Verfügung stehenden Medizinischen Fachangestellten als auch deren Ausbildung ist ernst und gefährdet die ambulante medizinische Versorgung in ähnlichem Maße wie der Ärztemangel. Zwar ist die Zahl der neuen Ausbildungsverträge weiterhin erfreulich hoch, es kommt jedoch leider häufig zu Abbrüchen bereits im ersten und im zweiten Ausbildungsjahr. Im letzten Ausbildungsjahr haben 27 bzw. 28,2 % der Teilnehmenden die schriftliche bzw. mündliche Abschlussprüfung nicht bestanden. Mitunter – und auch dies zunehmend häufiger – werden die jungen Menschen trotz nicht bestandener Prüfung in den Praxen weiterbeschäftigt. Dies entspricht dem alten Berufsbild der „Sprechstundenhilfe“ – eine Anlernbeschäftigung, kein Ausbildungsberuf.

Es wird viel geklagt über die Auszubildenden – ihre schulische Vorbildung sei nicht gut und sie seien – insbesondere nach der SARS-CoV-2-Pandemie – häufig psychisch belastet. Auch sei die Anstrengungs- und Lernbereitschaft gesunken. Genaue Erhebungen hierzu liegen nicht vor. Jedoch führen Abbrüche zu Frust bei allen Beteiligten und zunehmend negativer Bewertung des Berufsbildes in den sozialen Medien. Aufgaben für und Ansprüche an die MFA werden demgegenüber umfangreicher und komplexer.

Die Ausbildung muss attraktiver und besser strukturiert werden!

Im Herbst dieses Jahres wird voraussichtlich das Novellierungsverfahren zur Aktualisierung des Berufsbildes starten. Es wird diese Novellierung der Inhalte jedoch nicht viel nützen, wenn nicht gleichzeitig die Attraktivität der Ausbildung spürbar erhöht wird. Hierzu gehören ganz wesentlich die kompetenzbasierte Strukturierung und eine Erhöhung der didaktischen Flexibilität hinsichtlich der sehr unterschiedlichen Ausgangslernniveaus.

Das Teebeutelsystem – also das Eintauchen in ein (medizinisches) Umfeld während eines festgelegten Zeitraums in der Hoffnung, anschließend ein brauchbares Gebräu zu erhalten – ein System, nach dem lange auch die Aus- und Weiterbildung der Ärzteschaft in Deutschland organisiert war – ist obsolet!

Große MVZ sowie Kliniken tun sich strukturell leichter und sind daher oft die erste Adresse für junge, ehrgeizige Auszubildende mit guten Schulabschlüssen.

Kleinere Praxen sind diesbezüglich im Nachteil und benötigen in der Konkurrenz um Fachkräfte Unterstützung.

Bei uns in Hessen ist die Ausbildung durch die strukturierte ÜA bereits attraktiver als andernorts, das haben auch angrenzende Bundesländer erkannt. Jedoch entstehen auf diese Weise drei Lernorte, deren Verzahnung dringend intensiviert werden müsste. Lernfortschritte müssen für Ausbilder und Auszubildende mess- und nachvollziehbar sein, Auszubildende müssen ihre wachsenden Kompetenzen benennen und genießen können. Hier leistet die angemessene digitale Aufbereitung der Lerninhalte einen wesentlichen Beitrag – z.B. in Form von kompetenzbasierten Logbüchern (Beispiel: paedcompenda MFA der Deutschen Gesellschaft für allgemeine ambulante Pädiatrie DGAAP, das jedoch leider nicht den gesamten Lehrplan für die generalisierte Ausbildung umfasst. www.dgaap.de → news → ansicht).

Es kann an anderer Stelle sicher darüber nachgedacht werden, inwieweit alle in der Praxis anfallende Arbeiten von gut ausgebildeten Fachkräften ausgeübt werden müssen. Auszubildende sind jedoch keine billigen Arbeitskräfte; sie haben ein vertraglich vereinbartes Recht auf angemessene Vermittlung der Lerninhalte.

Andere Kammern (z. B. die IHK) haben die Zeichen der Zeit verstanden, ebenso wie Bundes- und Landesregierung, die mit mehreren Förderprogrammen Gelder in Millionenhöhe zur Innovation von Ausbildung mittels Digitalisierung bereitgestellt haben. Diese gilt es abzurufen, freilich unter Bereitstellung des erforderlichen Eigenanteils (in der Regel ca. 10 % der Projektgesamtsumme). Förderfähig sind auch personelle Ressourcen, um die Mammutaufgabe professionell anzugehen.

Die Rolle der Landesärztekammer Hessen

Könnte die Landesärztekammer Hessen (LÄKH) hier nicht Akteur sein? Die Berufsverbände der MFA definieren ihre Aufgaben anders. Einzelne Berufsverbände wie Pädiater und Allgemeinmediziner haben einen Aufschlag gemacht, der aber nicht den gesamten common trunk der generalisierten Ausbildung abbildet. Das allgemeine Klagen über die junge Generation mag entlasten, wird aber an der desolaten Situation nichts ändern.

In Hessen haben wir mit der Carl-Oelemann-Schule gute Ausgangsbedingungen, um uns auch einer Überarbeitung und Neustrukturierung der gesamten Ausbildung anzunehmen – zur Unterstützung der Ausbildungsorte und der notwendigen qualitativen und didaktischen Verbesserung der Gesamtausbildung.

Barbara Mühlfeld, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, Mitglied im Berufsbildungsausschuss und im Ausschuss Überbetriebliche Ausbildung, beide Landesärztekammer Hessen